「職人の暗黙知」から「形式知のベストプラクティス集積」へ

データベース活用の有無と質によって変わる“経営の難易度”を、直感的なイラストでまとめました。見積ルール(値決め)は会社の戦略、データベース構築は組織の段取りそのものです。

経営難易度の比較

- 属人化:職人の暗黙知に依存しやすい

- ノウハウが散逸、再現性が低い

- 見積のブレ=値決めが戦略にならない

- 先行管理が弱く、シミュレーション不十分

経営難易度:

- ベストプラクティスの集積で再現性UP

- データとマニュアル化=形式知で標準化

- 見積ルール(値決め)=会社の戦略を明確化

- 予測が当たりやすく、先行管理が機能

経営難易度:

未活用は難易度高い

活用で難易度が下がる

ベストプラクティス & 形式知 化

「職人の暗黙知」から「データとマニュアル化(形式知)」へ

暗黙知(経験に基づくコツ・勘)は価値の源泉ですが、そのままでは共有・再現が難しく、属人化を招きます。

ノウハウを形式知としてデータベースとマニュアルに落とし込むことで、共有・教育・品質の再現が可能になります。

データベース構築=組織の段取りそのもの(PDCAに直結)

収集

➡

整理・標準化

➡

見積ルール(値決め)

➡

実行

➡

記録

➡

分析

➡

改善(ベストプラクティス更新)

値決め=会社の戦略。データで裏付け、標準化するほど再現性が高まります。

「未来と過去」を分けて考える:案件管理(PLAN)と会計(CHECK)

案件管理(予測シミュレーター/進捗管理)=未来・PLAN

- 売上・粗利のシミュレーション

- 進捗管理(遅延・リスクの見える化)

- 工数・原価の事前見積と負荷平準化

会計ソフト(結果管理)=過去・CHECK

- 実績:売上/費用/利益の結果記録

- 予実差異の把握、税務・決算

- 結果からベストプラクティス更新へフィードバック

案件管理(未来)と会計(過去)は分けて設計。ただしデータは連携し、PLAN⇄CHECKのループで精度を高めます。

はじめるなら、この最小構成から

- 案件タイプ定義(型)と必要データ項目の洗い出し

- 見積ルール(値決めロジック)の仮説化と係数化

- 進捗ステータス(受注→制作→納品→検収)を標準化

- 予実差を比較できるID設計(案件ID・見積ID・伝票IDの連番)

- ベストプラクティスを蓄積するナレッジDB(検索タグ&更新履歴)

“小さく始めて、更新を前提に回す”ことが成功の近道です。

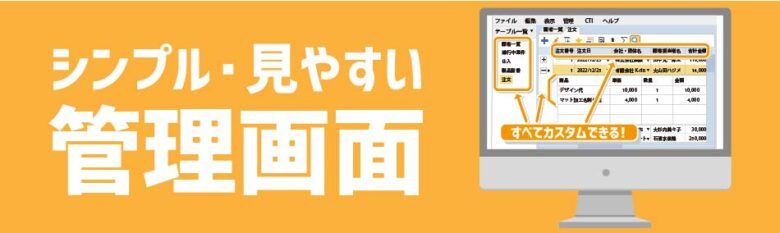

案件管理システムなら、手間を無くし利益に繋げるFullfree。キリンクラフトの設定代行プランを活用で、ムリなく導入できます。

Fullfreeなら

複数の情報を連携管理!

更新記録も残るから

うっかり上書きも戻ってやり直せる!

情報の一元化で手間とミスを減らし

利益に繋げるFullfree